“神奇的种子”课程方案

一、课程背景

社会的必然需要

种子,植物活力的根源,每一颗植物的种子都蕴含着一个神奇的故事,其背后是一个长达数千年的自然史历程,它们鲜活地展现植物与自然如何铸就城市的未来,这就需要学校教育积极引导孩子们走进大自然,亲近大自然,感受生命的奇妙。以“种子”为主题的课程教育,契合太仓城市发展定位,融入太仓的“活力教育”的理念,这是顺应社会发展需要的必然趋势。

学校的优质资源

九曲小学是一所农村学校,四周广袤的田地给孩子们带来了无限的乐趣。周边具有乡土气息的生活环境及其蕴含的教育资源就是取之不尽,用之不竭的“教材”。我们根据学校的发展状况和课程中心,设计研发种子课程,可以更好地给予学生成长进步的空间和时间。校园东侧的生态园实践基地,更是为学生的学习与体验提供了更为直接的平台。

我校被评为“中国STEM教育2029行动计划”种子学校,在种子学校中开展、研究种子课程,这是一种契合,更是一种创新。

(三)学生的长足发展

小学生的年龄特征是充满朝气与活力的,他们的天性是最接近自然的,最有要接触自然的愿望。在这一阶段中,正是培养他们观察发现、思考探究的好时机。在种子课程的设计中,让学生去发掘种子的不凡之处,探索种子与世界的关联,重获一定的情感体悟,就如同在学生心中种下了一粒最好的种子。

二、设计思路

采用查资料、观看种植指导视频、动手播种实践、撰写观察日记、摄影、绘画等方法,引导学生从理论学习到动手实践,搜集有关种子发芽生长的相关知识,激发起他们参与活动的兴趣,然后再通过科学记录,撰写观察日记,摄影比赛等活动,将学生所学科学知识与日常学习紧密联系起来,让学生在研究实践中感受种子发芽生长的奇妙性,切身感受春天的气息、生命的意义,培养学生对自然、对生命的热爱。

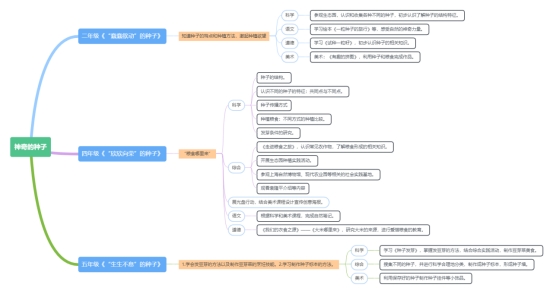

本次课程设计,我们打破年级界限,尝试建立一个跨越多个年级,由低到高螺旋上升的课程序列。根据学生的认知能力和相关学科涉及的教学内容,合理安排各年级的课程内容,力争体现层次性、序列性,由易到难,遵循三阶课程的基本理念。“种子”主题课程中每个年段都坚持将科学教育、学科教育、德育教育、生命教育等有机结合在一起,达到共同融合的目的。然后根据不同年段的学生的不同特点进行选择性地倾斜:低年段的“种子”主题课程侧重于“画种子”,低年级的学生形象思维较好,抽象思维较差,根据这个年龄特点,他们对生动、直观、具体的事物易记住,游戏体验感较强的学习模式会更受他们青睐。因此,一二年级的种子学习会更侧重于观察体验,更多地从观看视频、学习绘本、画画种子等图文形式来激发学生的学习兴趣。从中丰富生活常识,积累实践体验,培养积极情感。中年段的“种子”主题课程侧重于“读种子”,读懂种子。三四年级的学生正处在从低年级向高年级的过渡期,是培养学习能力、意志品质和学习习惯的最佳时期。这个阶段侧重实践探究,旨在培养问题意识,学会基础技能,提高探究能力。无论是科学、综合实践,还是语文课,都关注学生学习方法和能力的掌握与提高,在实践中,一边观察种植种子,一边了解掌握有关种子的知识,学会记录的方法。高年段的“种子”主题课程侧重于“写种子”,表达出自己心中的种子。高年级的孩子抽象思维的能力发展起来了,有条件更好地对他们进行学习目的性的教育;在方法上,要更多地着重于启发他们的自觉性。因此侧重融通创新。培养学生系统思考、整体规划的意识,提高学生综合运用,实践创新的能力,促进积极生活态度和良好个性品质的形成。

三、三维目标

1.知识与能力: 了解植物种子的相关知识,并通过跨科学习完成一定的学习任务。

2.过程与方法:使学生获得一些亲身探索的体验,学会观察与探究,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对大自然的热爱之情,引导学生热爱生活,感受生命的变化,敬畏生命

四、涉及学科

科学、综合实践、语文、美术、道德与法治、信息技术、英语

五、课程框架

适用年级 |

课程名称 |

课程目标 |

课程内容 |

核心驱动问题或关键项目设计(问题导向、项目导向) |

课时 安排 |

预期成果 |

负责教师 |

二下 |

蠢蠢欲动 |

1. 初步了解植物种子的结构特征和变化过程。 2.感受生命的变化,学会敬畏生命。 |

1.科学:参观生态园,认识和收集各种不同的种子,初步认识了解种子的结构特征。 2.语文:学习绘本《一粒种子的旅行》等,感受自然的神奇力量。 3.道德:学习《试种一粒籽》,初步认识种子的相关知识。 4.美术:《有趣的拼图》,利用种子和粮食完成作品。 |

1.知道种子的特点和种植方法,激起种植欲望。 |

8 |

1.种子贴画。 |

|

四下 |

欣欣向荣 |

1.懂得种子的相关科学知识。 2.懂得粮食的形成过程。 3.初步懂得观察和记录种子的方法。 3.知道粮食的来源,懂得珍惜粮食,学会感恩。 |

1. 科学:①种子的结构。②认识不同的种子的特征:共同点与不同点。③种子传播方式④种植粮食:不同方式的种植比较。⑤发芽条件的研究。 2.综合:①《走进粮食之旅》,认识常见农作物,了解粮食形成的相关知识。②开展生态园种植实践活动。③参观上海自然博物馆、现代农业园等相关的社会实践基地。④观看袁隆平介绍等内容 3.开展光盘行动,结合美术课程设计宣传创意海报。 4.语文:根据科学和美术课程,完成自然笔记。 5.道德:《我们的衣食之源》——《大米哪里来》,研究大米的来源,进行爱惜粮食的教育。 |

1.掌握有关种子的特征、种植方法,形成自然笔记。 2.掌握制作创意海报的方法。 |

13 |

1.种子成长的自然笔记。 2.光盘行动的创意宣传海报。 |

|

五下 |

生生不息 |

1.学会发豆芽的方法,提高实验技能以及动手操作能力。 2.提高搜集处理信息的能力,学会标本制作的方法。 3.进一步加强学生对美食的珍惜、热爱之情。 |

1.科学:学习《种子发芽》,掌握发豆芽的方法,结合综合实践活动,制作豆芽菜美食。 2.综合:搜集不同的种子,并进行科学合理地分类,制作成种子标本,形成种子墙。 3.美术:利用保存好的种子制作种子挂件等小饰品。 |

1.学会发豆芽的方法以及制作豆芽菜的烹饪技能。 2.学习制作种子标本的方法。 |

14 |

1. 发豆芽菜,制作芽菜美食。 2.制作种子标本,形成种子墙。 3.种子挂件等小饰品。 |

|

具体实施过程(暂选择其中一个子课程,完成具体活动设计)