五条路径+三个案例,找到跨学科主题学习的通路

提高核心素养有很多种方式,跨学科主题学习只是其中之一。而要有效开展跨学科主题学习,一线教师到底应该从何入手?本文立足新课标的要求,从大单元教学、项目化学习与跨学科主题学习等概念出发,帮助教师厘清概念之间的关系,明确跨学科主题学习的定位,同时梳理出一个清晰的实践步骤,并结合三个具体案例来帮助教师落地与优化跨学科主题学习的设计。

到底如何开展跨学科主题学习?新课标其实指出了非常具体的方向。今天我们会把一些关键的线索串在一起。老师们在看课标的时候也是一样,大家会发现,它前面提了一个目标,后面一定有手段,最后一定有评价,我们要把这些线都串起来。

前面讲了,跨学科主题学习属于综合课程。在“推进综合学习”这部分,新课标又给大家提出了一些执行的指导意见。有一句非常关键的话叫“探索大单元教学,积极开展主体化、项目式学习等综合性教学活动”,大单元教学、主题化、项目式学习这几个关键词都提到了,项目式学习也是第一次被写入了国家课程标准。

为什么要开展大单元?开展项目式学习?我们可以看这张图。这是非常著名的瞎子摸象的故事。基于学科知识的学习,对学生来讲就很像一个瞎子摸象的过程。学生可能只知道大象的腿是粗的,鼻子是长的,但不知道整体的画面是什么样的。

这里也可以分享一个我的亲身经历。我在上中学的时候,是一个很擅长背书的学生。因为谁第一个到老师那里背完,谁就可以第一个去吃饭,这对我来说是一个非常强的动力。所以当时我文科的课程分数都很不错,历史、政治从来没有拉过分。

但是直到有一天,我看了一部特别有名的电视剧《觉醒年代》。这部剧突然颠覆了我以往对很多历史人物的了解。我们学历史的时候,都是在背诵每一个关键词或者关键句,比如XXX生于多少年,是XX的代表人物,参与过XX事件。在看《觉醒年代》的时候,我才第一次知道,原来李大钊和陈独秀居然是好朋友,是并肩作战的战友,他们还跟蔡元培是一个时代的人,我第一次把这些线串起来。当时我就在反思,我个人过去基于知识的学习全部是在“瞎子摸象”。我把知识点记得很熟,这个人和这个人生于多少年,但是我从来没有思考过原来这两个人活着的年份是有交集的,他们可以是好朋友。

实际上,我们只实现了知识的非常浅层的学习,并没有将知识建立内在关联,所以它们对于我们来说是毫无用处的知识。也是大家经常讲的,现在学校学的这些,对将来工作有什么用?学生的学习动力又是什么?

新课标所讲的大单元教学和跨学科主题学习,就是要帮大家去加强知识间的内在关联。

开展跨学科学习要厘清的几大重要概念

讲到这里,就想跟老师们厘清几个概念。新课标中提出了很多新概念,经常有老师就来问我,怎样区分项目式学习和大单元教学?大单元教学和主题性学习又有什么关系?对于每个名词,如果想知道它跟别的词有什么区别,最重要的任务就是先理解这个名词什么意思,然后再去看它跟其他词之间的关联。

主题性学习,它所指的其实是内容或者话题,把一些内容用主题的方式组织起来,就是主题性学习。打个比方,现在有一个主题和传统文化有关。它落到任何一个城市都有不同的解读,北京有北京本地的传统文化,山西有山西本地的传统文化,河北有河北本地的传统文化。在这个主题之下,不管是开展跨学科学习,还是开展项目式学习,都属于主题性学习,也就是都属于这个主题之下的学习,但学生可以有多种多样的学习方式。

跨学科学习,它实际上是知识的组织方式。前面讲了,真实世界并不是在按照学科区分。但是学校教育是按学科分的,所以我们不得以要按学科区分,每天学的知识属于什么学科。不管是学科学习还是跨学科学习,它的学习对象都是知识。

大单元教学,单元是学科内的一种知识的组织结构,不同的单元和大单元有什么关系?不管是大单元还是单元,所指的都还是知识。

跨学科学习和大单元教学的学习对象都是知识,那它们两者之间又是什么关系?要弄明白这个问题,大家还需要了解一个名词——大概念。新课标讲大单元的时候,非常明确地提出,大单元教学是大概念引领下的大单元教学。大概念是什么?是一个更高层级的概念。

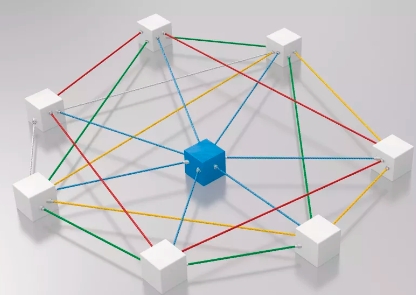

如果我们把学科画成一个圆圈,a学科和b学科属于两个圆圈。好比我们住在一栋居民楼里,居民楼里又有不同的单元,这些单元是学科内更小的组织单位。我们可以把a学科想象为一栋居民楼,把b学科想象为另一栋居民楼。

这两栋楼的居民们如果要串门,该怎么办?只能通过地下通道或者天桥,两栋楼才能互通。这个通道或者天桥,就是我们说的“大概念”。它不是一个非常具体的学科概念,但是能让不同组织单位的知识建立起联系,让单元和单元之间产生联系,学科和学科之间产生联系。

要构建一个大概念,既会涉及到a学科的知识,也会涉及到b学科的知识,这时两个学科就产生了关联,跨学科就出现了。关于跨学科到底是什么,我经常讲一个例子,比如中秋节的时候,学校想做一门中秋节的课程。这是不是主题性学习?肯定是,它是跟节日有关的主题。

这个中秋节的课程怎么做?老师们是这样安排的:美术老师带着孩子画中秋,语文老师带着孩子背诗词颂中秋,劳动老师还带着孩子做月饼。很多不同的学科加入了进来。但这是不是跨学科呢?其实不是。语文老师的颂中秋和美术老师的画中秋之间没有什么联系,也就是说没有“大概念”出现。

我们可以改变思路,比如带着孩子去研发一款今年中秋节会畅销的月饼,这款月饼要设计得特别健康,低油低糖,同时又要体现中秋节的文化意义。

要设计这款月饼,可能需要科学的知识来设计营养搭配,需要数学的知识来计算配比,需要美术的知识来设计包装,还需要语文的知识来写宣传词文案。在这样一条通道之下,才把几个学科串起来了。

所以跨学科一定要通过一个大概念去构建,几个学科才会产生真正的连接。再往下,单元和单元之间如何发生联系?通过构建一个大概念,学科内部不同单元的知识也能产生连接。用一个单元的知识,我解决不了这个问题,我又要跨到其他单元的知识,它们在课本上可能并不在一起,但是老师需要把它们糅合在一起来教学,这时大单元就出现了。大单元也可以跨学科。比如我为了构建一个大概念,既要用到a学科一个单元的知识,又要用到b学科一个单元的知识。

也就是说,通过大概念的构建,我们可以对知识进行统领和重组,来实现新课标要求的跨学科主题学习和大单元教学。

在这个过程中,项目式学习又扮演着什么角色?项目式学习其实是一种方法或者一个抓手。比如做月饼这件事,就是一个项目式学习,因为它解决了一个真实问题,大家都不爱吃月饼,但每年又必须要去吃月饼,那我们就可以研发一款新口味的营养健康的月饼。

我们可以开展主题性的项目式学习课程(或者叫 PBL-主题性课程),也可以通过项目式学习开展跨学科的课程或者大单元教学。

换句话说,所有的项目式学习一定是大单元教学或者一定是跨学科的,因为它是在解决真实问题。但是反过来,大单元教学一定是项目式学习吗?不一定。跨学科学习一定是项目式学习吗?不一定。

以上是帮助大家厘清几个概念。

开展跨学科学习可遵循的五个阶段

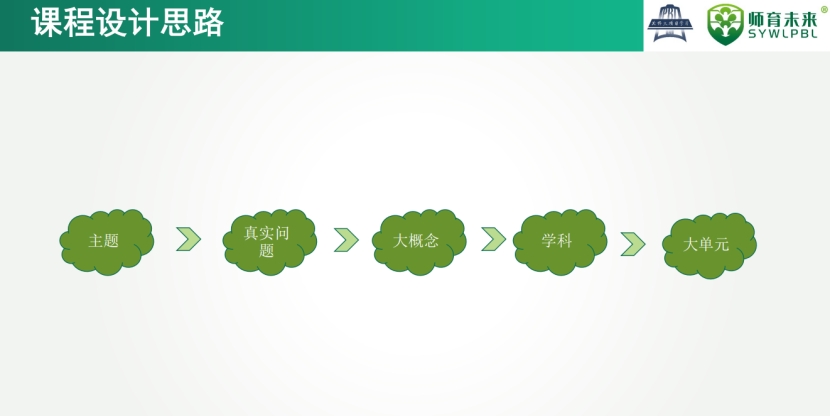

回到跨学科主题学习的课程设计,老师们可以遵循这样的阶段:

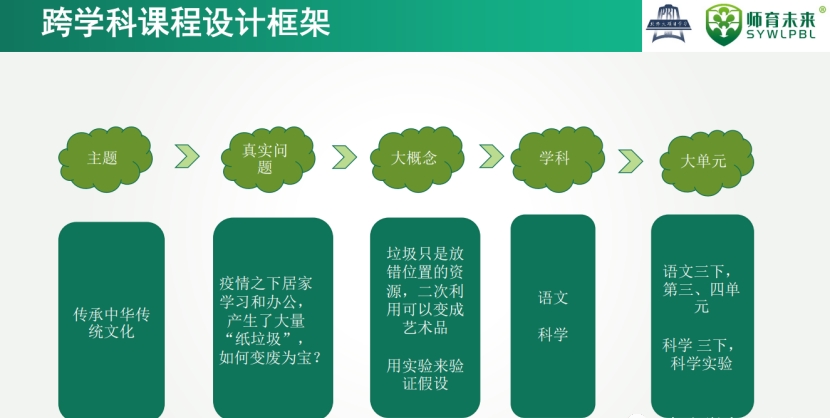

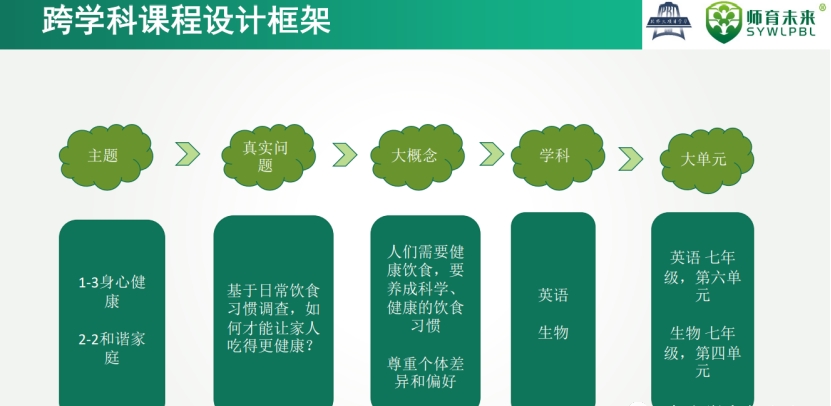

首先确定一个主题,可以是关于节日,也可以是关于环保,在主题之下,再寻找一个真实的问题。真实问题其实每天都在我们身边发生,关键在于我们有没有找到它的能力。然后,要解决这个真实问题,要构建一个什么样的大概念?为了构建这个大概念,要用到哪些学科,又要用到学科内的哪些单元。这就是课程设计的思路。

接下来我会用3个不同的案例帮助大家理解这五个阶段。

1

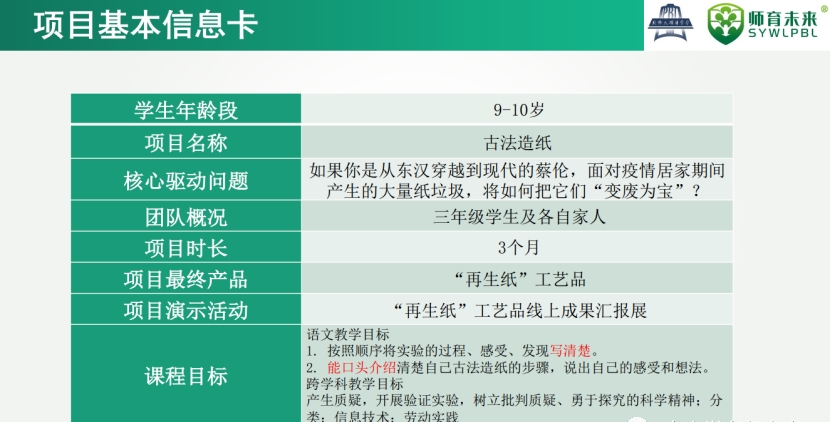

教学案例1——古法造纸

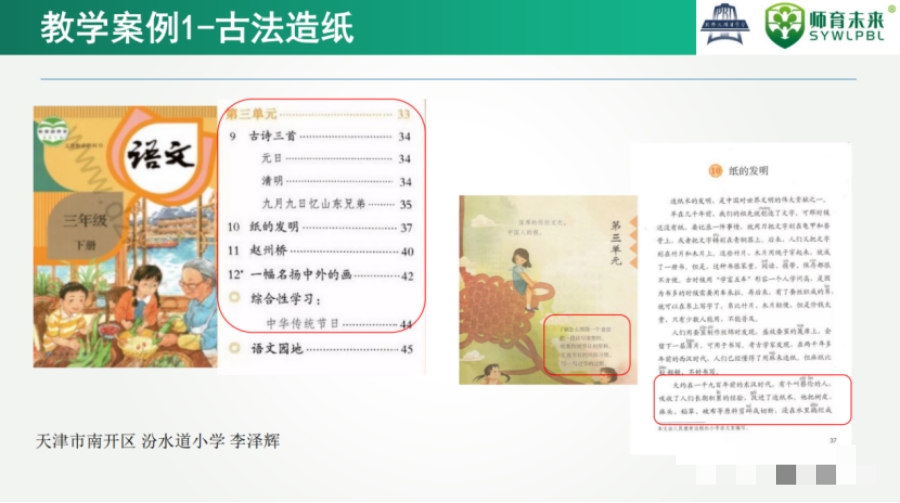

第一个案例是来自语文学科的一个案例。按照我们讲的思路,主题从哪来?其实就在教材当中。

这是三年级下册第三单元的目录,有这样几篇课文。第一篇课文《古诗三首》,三首诗都和传统节日有关,第二篇课文《纸的发明》,讲的是中国四大发明之一,第三篇课文《赵州桥》,讲的是古代建筑,第四篇课文《一幅名扬中外的画》,综合性学习的内容是中华传统节日。所以整个单元围绕的都是中华传统文化的主题。

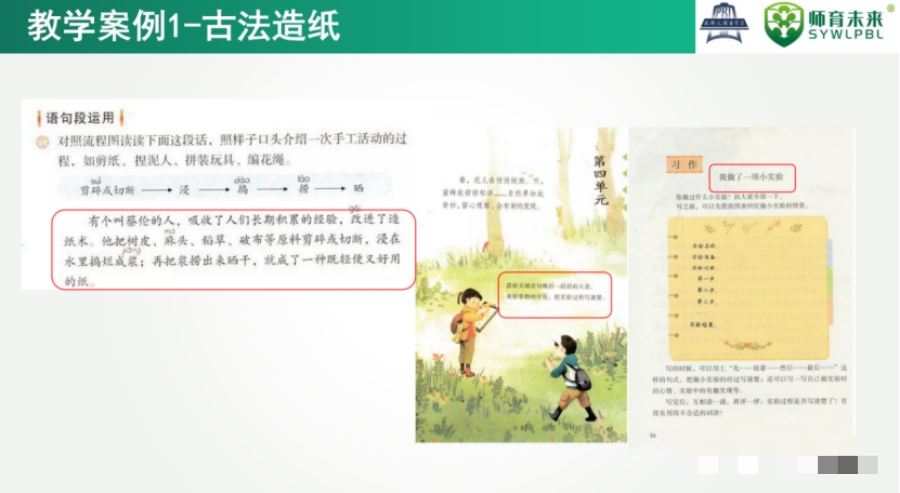

在这个主题之下,寻找真实问题。这位老师发现,《纸的发明》这篇课文提到了造纸术的流程,而第四单元又有个习作,叫“我做了一项小实验”,这位老师就有了一个灵感,造纸术到底能不能造出纸来,是不是可以用实验来验证?

验证的过程中,就非常惊讶地发现了一个真实问题,按照书上的流程其实是造不出纸来的,因为这个课文本身有一些删减等等原因。

那怎样才能造出纸来?这是不是学生可以去探究的一个问题?同时我们又要解释的是,纸已经随处可见,为什么我们还要去用古法造纸?这时就回到了当时的一个生活情境,疫情之下,大家都在居家学习办公,有大量纸垃圾产生,以前,这些纸垃圾可能随手就丢掉了,但是从环保的角度,如何把它变废为宝?而且在居家的情况下,没有现代化的设备,那能不能基于蔡伦的造纸法,改进它的流程,真正造出纸来?

在这个项目中,大概念是什么?首先是和环保有关,垃圾只是放错位置的资源,二次利用可以变成艺术品,另外还和科学有关,可以用实验来验证假设,这是一种科学思维。

在大概念的基础上,我们会发现这个项目涉及两个学科,一是语文学科,包括怎样去描述造纸的步骤,动词是如何使用的等等。二是科学学科,怎样去写实验步骤?

而且它不止和一个单元有关,既和语文三年级下册的第三、四单元有关,也和科学三年级下册的科学实验有关。

这个工具叫做项目基本信息卡,通常在定义一个项目的时候,我们就请老师把这些关键信息用这一张表格写出来,这样这个项目要做什么就非常清晰了。

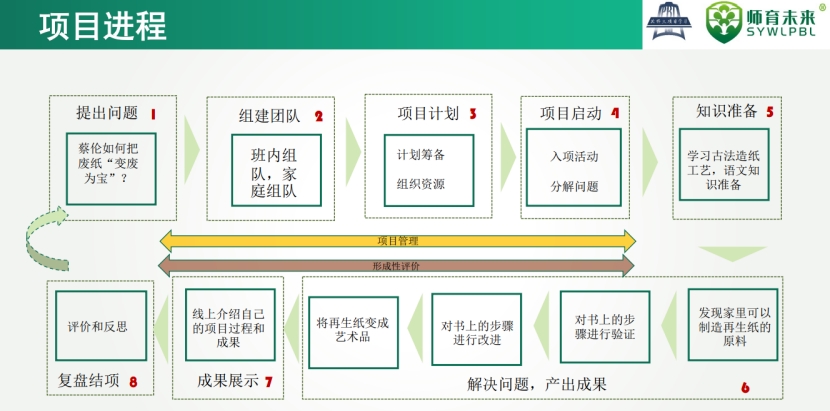

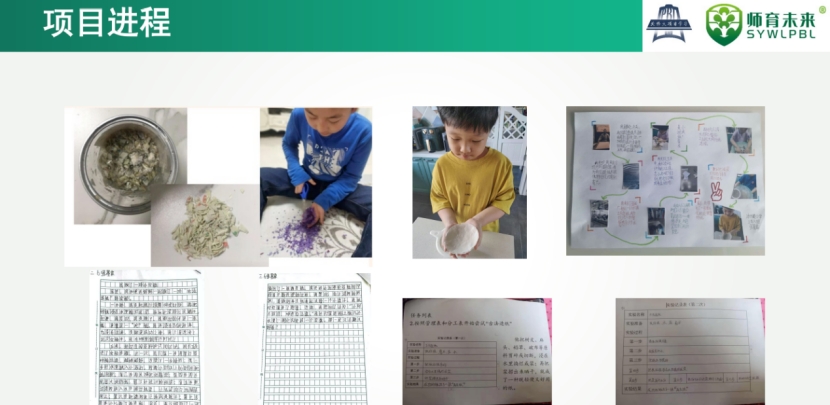

这是项目设计的流程图,分为四个阶段,八个模块,可以清晰看到项目执行的过程是怎样的。

2

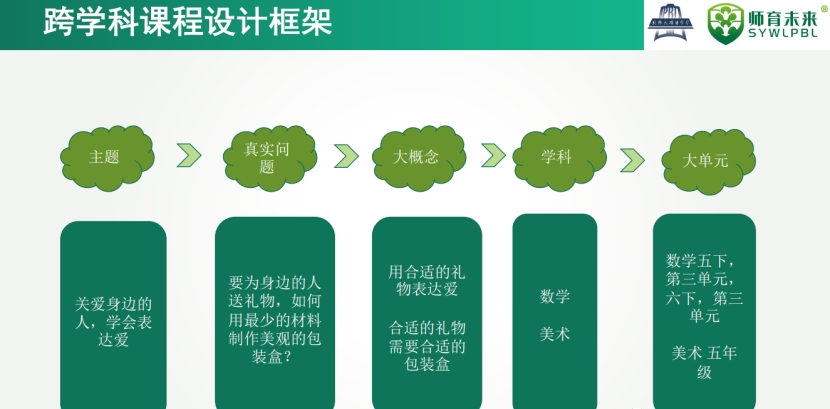

教学案例2——有爱的包装盒

再看一个数学学科的案例,来自五年级的一个综合实践单元,叫有爱的包装盒。这个案例的内容也是来自课本,五年级在立体图形认知这个单元有一个综合实践任务,要用最少面积的包装纸给一个物体制作一个包装盒。新课标要求培养学生在真实情境中解决问题的能力。给一个物体包一个包装盒,是真实情境吗?好像并不真实。这里放了一个盒子,我们没头没尾地要给它做一个包装,很奇怪。但很多数学应用题都是这个逻辑。

所以老师在教这个单元的实践活动的时候,就做了一个延伸,不是一上来就让学生给一个物品做包装盒,而是先问,如果你现在要给身边的人选一个礼物,你会选什么?小朋友可能会选妈妈、老师、好朋友等等。

不同的情境和人物,就产生了不同的礼物,需要用不同的形状去包装。孩子们也制作出来了各种各样的包装盒,不止有规则形状,而且有不规则的爱心形状。还有小朋友用四棱锥的包装盒来包粽子,他说经过计算,四棱锥比三棱锥省材料。右下角是用3D打印机打印出来的一个包装盒,那个小朋友说,他觉得这个礼物很珍贵,想用钻石形状的包装盒来包装它,于是他就用3D建模的软件自己设建模,然后用学校的3D打印机打印了出来。

项目式学习的开放性也体现在这里,学生可以有各种各样的产品产出,因为这是一个真实的项目,小朋友们要向一个真实的人送礼物。

图片左边是所有的教学内容,贯穿了五年级和六年级立体图形认知的不同单元。虽然它是学科内部的,但是属于不同单元。它构建的是立体图形的大概念,实现了五六年级的知识单元的贯通。

这个项目也可以用5个阶段来拆分一下,如下图所示:

3教学案例3——让家人吃得更健康

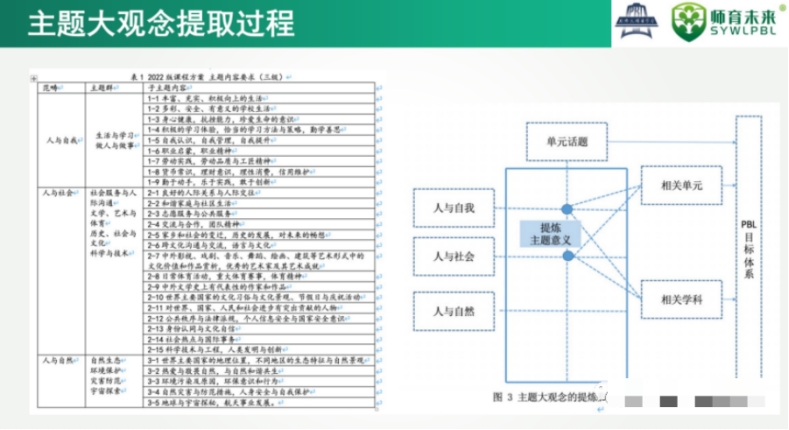

这是一个英语的案例。今天所讲的从主题出发,到大概念再到大单元这个路径,在英语学科中可以说非常适用。因为英语学科的课标就给老师明确提出了主题群和子主题。英语的课标分为了三个范畴:人与自我、人与社会、人与自然,里面出现了若干个主题群,每一个主题群下面又出现了子主题。我在下图中这个表给每一个子主题编了号,是为了帮助英语老师在备课的时候迅速去找到相关题。

我和一名英语老师共同提炼了右边这样一个课程设计的思路。首先看单元话题。英语教材本身就是按单元来组织的,尤其高中的英语教材,基本上是项目式的组织方式,每个单元最后会有一个project,学完这个单元可以做一个什么项目,课本都规定好了。

然后,看单元话题属于“人与自我、人与社会、人与自然”中的哪个范畴,进行交叉,就能找到交叉点来提炼主题意义。接着再结合相关单元、相关学科形成项目学习或者跨学科主题课程的目标体系。

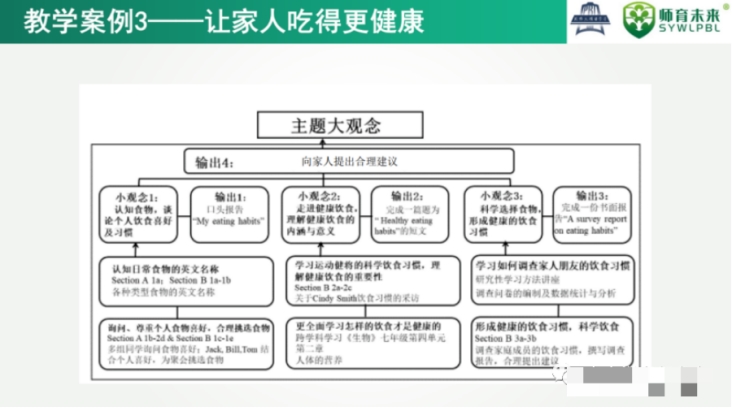

这是一位初中的英语老师设计的课程。这个单元的主题是食物,学习目标是让学生学会用英语询问“你喜欢什么食物”。这对学生其实是一个非常简单的句型,而且食物的名词也比较简单。所以这个老师就想,怎么去把单元的学习目标再提高一些。

食物这个主题,属于哪个范畴?首先,它和我们自己的健康有关,但我们不止关心自己的健康,也关心家人的健康,所以食物跟和谐家庭也有关。那这个单元就串了两个主题。

学生不仅要用英语询问家人喜欢吃什么,还要询问家人的饮食习惯是否健康。如果得出了不健康的结论,他还要向家人提出合理建议。首先,认识食物,然后,做调研,形成调研报告,最后,对家人提出合理建议,这就变成了一个非常完整的项目式学习。

建议各位英语老师尝试用这个流程去设计跨学科主题课程,会发现很有抓手。

五个阶段对应如下:

以上是我们给大家举的三个例子,再回到跨学科主题学习课程设计的五个阶段。第一个阶段是主题。主题到底从哪儿来?我们根据接触的教学案例,帮大家总结了三个来源。

一是校级统筹。很多时候学校会有学校整体的一个课程框架,在课程设计方面,尤其非主学科教学的部分,就会有一些相关的主题,像活动的课程、跨学科的课程、实践课程等。

比如湖南的一所学校,所有的项目课程都是围绕湖湘文化展开的。还有一所学校是一个碳中和校,所以学校的课程设计都会围绕碳中和这个主题。这个主题很枯燥,学生理解不了怎么办?我们就寻找1 - 6年级每个年龄段孩子分别能理解什么样的和碳中和相关的真实问题,不同年级定不同的主题和驱动问题,让他们分别去开启他们的项目学习。

还有一个很好的方式,新课标中明确提到“重大主题进校园”。社会主义核心价值观、优秀传统文化、国家重大活动的召开等等,都属于重大主题。这些重大主题都可以作为选题的方向。

二是教师自定。比如前面第二个案例,就是老师自己在课文当中找到了造纸这个主题。

我们看到的还有,有一所学校有一个种植园,里面种的不是普通的蔬菜,而是芳香植物。他们就选了一个问题——植物如何让我们拥有芳香生活?

语文老师经常会开展一些阅读课程,我们在北京一所学校刚做完一个以“红楼梦主题餐厅”为主题的项目。读这红楼梦对孩子们来说是很枯燥的,但是现在我们来到了一个真实情境,假如要开一家红楼梦主题餐厅,应该怎么设计菜单?孩子就被这个任务点亮了,他开始投入在里面,去找《红楼梦》里有哪些菜品,这些菜的养生价值是什么?价格应该如何定?中间就出现了很多跨学科的知识,最后孩子产出了设计非常精美的红楼主题的菜单。这份菜单只是一个很小的产品,但是没关系,它就是一个完整的项目。

我们还做了“中轴线小导游”,一个年级不同班级的学生,分别承担了中轴线上不同景点的介绍,在主题汇报日,作为小导游进行讲解。之所以有这个想法,也是结合了这所学校的特殊位置,它就位于中轴线上。

三是来自学生。比如在温州一所学校,他们定了“PBL让校园更美好”这个大主题,然后向学生征集,你觉得有哪些可以让我们的校园更美好的选题。学生就提了各种各样的问题,每个年级最后定了一个选题,作为本年级项目式学习的主题。

还有文明如厕的问题、班级管理的问题,也都是来自学生。

这三个主题来源,希望能给到老师一些灵感。

来源 | 中小学老师参考编辑 | 肖静统筹 | 孙习涵